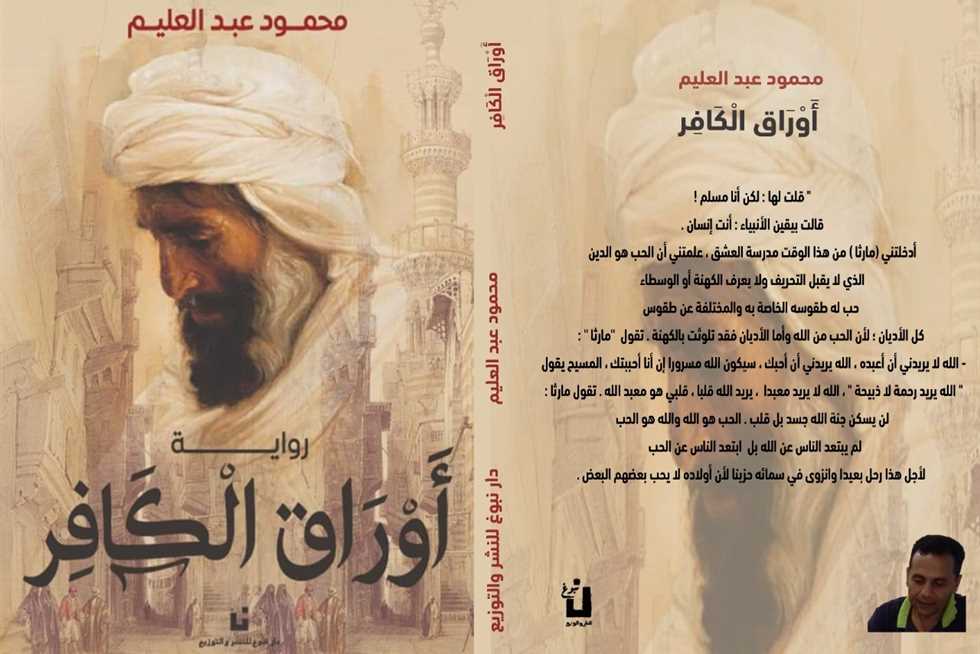

أوراق الكافر لمحمود عبد العليم دار نبوغ للنشر والتوزيع

لا أعتبر نفسي ناقدًا ولا باحثًا في أدب الرواية خاصة، إلا أنني أحاول التعبير عن أرائي ووجهة نظري، من خلال ما أختزنه من تجربتي الحياتية، ومما حصلت عليه من معرفة وتثقيف ذاتي خلال القراءة المتواصلة لكل ما التقيت به من كتب في شتى المواضيع. لكن هذا الطلب الآتي لا أعلم من أين وكيف ولماذا، شد من أعصابي ودفعني نحو الإبحار في متاهات هذه الرواية، لعلّ وعسى أن أوفق في ذلك، ربما أستطيع أن أُلبي رغبة إنسان انتدبني وطلب مني ذلك دون مقدمات. إن غيم الغموض التف كسحابة سوداء حول عنقي، وتشابك الأسئلة في مخيلتي، فالكاتب مصري، ومصر تزخر بالكُتاب والنُقاد والتاريخ الأدبي، وهي اليوم تضج بأصوات المفكرين والباحثين فيها، رافعين لواء التنوير وداعين إلى الانطلاق نحو مواجهة التخلف والعدمية، في صراع مع القوى الظلامية التي حاولت أن تسرق وميض مصر، بعد أن غرقت في ظلمات السياسية منذ عهد السادات إلى عهد مرسي، على مدى سنوات من التوافق مع الإخوان!! فما الذي تحمله هذه الرواية من فكر وأحداث؟!

أضيف لما ورد أنفًا أنني لا أؤمن بالغيبيات ولا بالأساطير المعاصرة، حتى وإن كانت في قمة إبداعها الأدبي والبلاغي، فنحن في عصر انفجار العلوم التقنية والتكنولوجية واكتساح الفضاء، فما أن يَطرح الخيال العلمي حُلمًا أو تَخيّلٍ ما، حتى تَجده قاب قوسين وأقرب في متناول البشر. فمن كان يصدق أنه مع بزوغ فجر القرن الواحد والعشرين، سيتواصل البشر فيما بينهم بهذه السرعة والدقة والتقنية فائقة التطور، حتى غدا العالم قرية صغير يختلط فيه الخيال بالواقع. فلا حقيقة سوى العلم ذو الحدين، رفاهية الحياة أو القضاء عليها! وذلك ما بين إتاحة وسائل المتعة والسعادة والراحة والعطاء، فيما يقابل ذلك أسلحة دمار وتدمير وحروب ومجاعة وفقر مدقع. ومع ذلك فالطبيعة البشرية والكونية كفيلة دومًا، بانتزاع الخير والبقاء من جحيم الدمار والفناء. فالأمل بالحياة أبقى من العدم.

تمتد أحداث الرواية ما بين عشرينيات وسبعينيات القرن الماضي، لترسم معاناة أسرة من سواد الناس في صراعها مع احتياجات المعيشة والرزق، انطلاقًا من إحدى قرى صعيد مصر، وصولاً إلى فضاء القاهرة الرحب، بكل عنفوانها وضجيج طرقاتها وصخب الحياة فيها، بأسلوب يتراوح بين السرد الهادئ والانتقال المتوتر في أحداثها، تارة تختبئ الرموز في مضامينها وتارات عدة تفجر رغباتها بوضوح جامح، في استنادٍ إلى مفاهيم ثقافية تتصارع مع المعتقدات والقيم الراسخة، في تصديها للمسلمات والموروثات الدينية المتفشية بوحشية، في كل بقعة وحراك بشري على اختلاف انتماءاته.

تبدأ الرواية مع يقظة الشيخ "عبد العليم" من قيلولته، باحثًا عن زوجته سعدية، ليخبره ابنه بأن أمهُ ذهبت إلى بيت جده، فيما كانت الحاجة تعود مولولة لتخبر عبد العليم، بأن أخاه الفلاح إبراهيم قد قتله جاره المحاذي لأرضه الزراعية. هنا تظهر أسوأ عادة عرفها العرب منذ القِدَم، الثأر. صمم الشيخ على أن يثأر لدم أخيه ففعل، وقد أعد العُدة للرحيل، حتى يغلق باب الدم برحيله عن القرية إلى الأبد.

بعد سنوات ثلاث من عيشهم في وسط قرية معظم سكانها من المسيحيين الأقباط، يحدثنا الكاتب عن العلاقات الأسرية الطيبة التي سادت بين عائلة الشيخ عبد العليم وعائلة المقدس سمعان أبو مينا، التي "ازدادت قوة ومتانة ومحبة". أما أحمد ابن الشيخ عبد العليم، فهو من يتولى تعليم القرآن والحساب ما بين قرية مير وأسيوط، وهنا نتعرف على أول لقاء بين أحمد ومريان ابنة المقدس سمعان، حيث أعارتهُ كتابًا في علوم القرآن، وهو كتاب "باب النقول في أسباب النزول"، للشيخ الإمام جلال الدين السيوطي.

هنا يدخل فريد ابن سمعان في صلب الأحداث، حين يُخبر صديقته إيفا أنه مسافر إلى قرية ولده، للاحتفال مع العائلة بعيد الميلاد، ويعرفنا الراوي بأن فريد التقى بإيفا ابنة الطبيب عبد الحميد بك الدمياطي، المتزوج من امرأة يونانية الأصل، "المنفتحة على ثقافات الغرب والشرق"، وذلك في إحدى محاضرات الأستاذ أحمد لطفي السيد، الذي كان المصريون يطلقون عليه تعريف، "الأستاذ الجليل وأبو اللبرالية المصرية".. وفي حين تم التعارف بينهما من خلال محاضرة في، "الجامعة الأهلية التي تأسست في 21 ديسمبر 1908 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني".

يقرر أحمد تعلم الشريعة في الأزهر ،كي يعرف دينهُ على الأصول. وكان حضور فريد إلى القرية بمثابة الباب الذي انطلق منه أحمد إلى الأزهر في القاهرة. في هذه الأثناء يلتقي القارئ بأول اصطدام مع آيات القرآن التي قرأها احمد، في كتاب باب النقول في أسباب النزول، "فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزّى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسان النبي (تلك الغرانيق العلا. وإن شفاعتهن لترتجى) والغرانيق = الأصنام" ص 18.

في الصفحات التالية يحدثنا الكاتب عن الحوارات التي كانت بين جبريل والنبي، حول قصة الغرانيق وكيف تم الالتباس والخطأ في نزول الآيات، وتبديلها بآيات أخرى ألغت ما قبلها، بل تم حذفها ولا أحد يعرف لماذا حدث ذلك. كما ويحدثنا عن صلاة الليل في كنيسة العذراء بمير، و: "البخور النافر من نوافذ الكنيسة وبابها يُزكم أنوف المسلمين النائمين تحت بطاطين والحفة عتيقة، الترانيم تتسرب من أفواه المرنمين لترتطم ببيوت القرية التي بدت كأشباح تحت عتمة يناير" ص 28. يَستدل هنا أن الكاتب أراد أن يلفت النظر إلى حال المسلمين الفقراء، الذين يغطون في النوم عميق، كتعبير عن التخلف الجاثم فوق صدورهم، وعما وصل إليه المسيحيون من انفتاح بملاقاة الفرح بميلاد المسيح، في بهجة ومسرة بمعتقداتهم الدينية دون تعقيد. حتى نصل إلى مقولة هي ربما تعبير صادق، عما يجول في فكر الكاتب عن أحوال بلاده وشعبه: "فلقد كان (أحمد) يعتقد أن كل النصارى متمسكين بدينهم أكثر من المسلمين، فهو لم يرَ مسيحيًا لصًا أو مرابيًا أو مضبوطًا مع واحدة من نسوان القرية في مكان مظلم" ص 34.

بعد أن ترك أحمد والديه، ثقل الّهَم على الشيخ عبد العليم والحاجة سعدية، التي بدأت تبيع الخضروات على باب بيتها، الذي تعود ملكيته للخواجه جرجس، لكنه لم يمضي وقتًا طويل على هذه الحال، حتى نهض الشيخ في صباح يوم عادي ليجد الحاجة ترقد في فراشها ميتة! ويعرض هنا الكاتب صورة عن التماثُل والتقارب بين المسلمين والمسيحيين في جنازة الحاجة سعدية: "اختلطت حوقلات المسلمين وصلوات النصارى مُعبرة عن حزنهم الصادق. تداخلت آيات القرآن (يا أيتها النفس المطمئنة...) بآيات الإنجيل (أبنا الذي في السماوات...) ص 43. ربما أنها استحضار نوستالجي لمتخيلٍ يعتبره البعض أنه الزمن الجميل.

بعد أسابع من موت الحاجة يقرر الشيخ عبد العليم الرحيل عن القرية دون أن يخبر أحد. حتى انه زار صديقه المقدس سمعان وتناول العشاء "الأخير" معهم في بيتهم، وغادرهم بعد ذلك دون أن يخبرهم بشيء عن رحيله، وفي الهزيع الخير من تلك الليلة ترك الشيخ عبد العليم القرية.

بعد ذلك تنتقل الأحداث إلى العام 1972 في مغاغة بالمنيا، التي انطلقت منها زغرودة الست "إيمان" أم مروان، تعبيرًا عن فرحها بنيل ابنها شهادة الليسانس. وهي أرملة إبراهيم بن الشيخ عبد العليم، الذي تزوج بعد رحيله من امرأة أخرى بسبب وفاة الحاجة سعدية أم أحمد. بعد أيام يسافر مروان ابن الست إيمان إلى القاهرة، لاستلام شهادته في اللغة العربية والعلوم الإسلامية، من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. وهنا ينبه الراوي : "تشرب مروان تربية أمه، فنشأ يكره النصارى دونما سبب لكنه لما كبر وانخرط في جماعة الإخوان المسلمين، وجد المبرر الشرعي لتلك الكراهية" ص 54. أي أن هناك مبرر شرعي لرفض الآخر وكراهيته، وخاصة المسيحيين. وهنا يذكر الفترة الصعبة التي مرّت بها جماعة الاخوان في: "عهد جمال عبد الناصر الذي نجح في تفكيك الجماعة بعد توجيه عدة ضربات موجعة لها ولقادتها التاريخيين." وذلك سنة 1964. "وفي عام 1967 تعرض النظام الناصري لنكسة مؤلمة وصادمة على يد دولة (إسرائيل) وبدأ الفكر الاشتراكي المغلوط أصلاً يتراجع. تراجعت الدولة القومية ناهيك عن الدولة المدنية" ص 55.

هنا لا بد من الإشارة إلى كلمة "المغلوط" التي وردت في النص السابق، وهي باعتقادي لم تأتي صدفة، بل أن الكاتب أضافها في الجملة لأنه يعتقد ذلك فعلاً، لن أكتب رأي حول ذلك رغم إني أرى فيه خطأ في التعبير والاعتقاد، وله الحق في أن يعتقد ذلك، بيد أنه من الواجب عليه تبرير هذا التوصيف. في حين يضيف الكاتب فيما بعد: "بدأت جماعة الإخوان تتصدر المشهد كبديل قوي وحتمي للدولة العسكرية. كانت بداية عودة الجماعة عندما روّج تجار الدِين لمقولة مفادها (أن هزيمة67 دليل واضح على هزيمة دولة الكفر)" ص 56. وهذا القول يدحض القول السابق عن تعريف "الفكر الاشتراكي"، على أنه مغلوط، ومن تسمية الناصرية على أنها نظام عسكري. وهنا لا بد من التساؤل، هل كان النظام قبل الناصرية نظام ديمقراطي عادل؟! وبعد الناصرية لم يَعُد النظام نظام دولة عسكرية؟! من منا لا يتذكر الرئيس السادات، حين وقف في إحدى خطاباته ووضع يده على القرآن وقال: "هذا هو مذهبي"!! وفتح الباب على مصراعيه ليدخل الإخوان منهُ، إلى كل أروقة العمل السياسي والاجتماعي والتربوي، فماذا كانت النتيجة؟! وهنا لا بد من أنصاف الرواية لأنها أعطت الكثير من الأمثلة عن مسيرة الإخوان وما ارتكبوه من جرائم بحق مصر.

لكنه يستطرد فيعود ليقول: "تلك الهزيمة – 67 – لم تُفقد مصر جزءًا من أرضها فقط، بل أفقدتها عقلها والذي تم تغييبه تمامًا على يد جماعات الإسلام السياسي." المصدر السابق. اذًا هو يعترف بأن الإخوان ساهموا بشكل فعلي، في تدمير العقل المصري والإسلامي الوسطي، الذي تميّزت به مصر. وهكذا ينضم مروان حفيد الشيخ عبد العليم، إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا سنة 1928.

يصف الكاتب "فاطمة" ابنة الشيخ حسن يوسف أمير الدعوة في مغاغة، والذي رفض والدها أن تُكمل تعليمها: "بعدما لمح جسدها الذي فار وكبر بصورة ملفتة، نهداها المتكوران كعنقودي عنب، صوتها الناعم كالحلم والذي يشي بأنوثة طاغية، مؤخرتها المكتنزة والمستفزة" ص 60. والتي أجبرها والدها على الزواج من ابن العمدة رغم الخلاف العقائدي بين جماعة الإخوان وجماعة النظام. كيف يُشبهُ شكل "نهداها المتكوران كعنقودي عنب"؟ فإذا ما تدلى عنقود العنب من الدالية، وهو يانعٌ فما أبهاهُ في جماله، بيد أن النهد إذا تدلى يكون متهدل لمرأة فقدت ريعان شبابها، ربما أن الكاتب تأثر بما جاء في مزامير سِفر نشيد الإنشاد، حيث جاء فيه: "ثدياكِ كعناقيد قيد الكرم"، وهذا تشيبه ربما يكون في حينه صورة جمالية تشبه "المربربات الحسان".

يدخل الراوي غرفة "فاطمة"، كي يروي لنا عن وحدة الأنثى وفتوة جسدها، واللّهيب المتوغل فيه: "نزعت ما عليها من ملابس خفيفة، ظهر جسدها كعمود من الرخام المدهش، الصدر العريض والنههدان النافران المتحديان تنفَّسا الصعداء من حبسة السونتيال. ارتمت على السرير متنهدة. تحسست أسفل بطنها، هل نامت فاطمة؟! ربما غفت، غير أنها استدعت مروان على جناح الرغبة والاحتياج. هجمت عليه. فضت بكارة خجلة بشفتيها الساخنتين. أطلقت لسانها داخل فمه. جردته من كل تدينه الذي بدا هشًا. طرحته على فراشها كأسير خائر القوى. بدا كالميت بين يدي مغسله ولم يبد أية مقاومة. انتصب أسفله كوتد. أمسكت المنتصب بيدها وبالأخرى نزعت ما يستر أسفل بطنها الذي بدا طريًا ورائعًا ومبهرًا ومستفزًا. أحكمت سيطرتها على المنتصب أسفل (مروان) دفعته داخلها. صرخت وهي فوقه صرخةً شقت هدوء الليل،." ص 64. تسقط المحرمات في تلك اللحظة بكل ما تملك الكلمات من وضوح وشبق أنثوي، معلنةً عصيانها على كل ما هو ديني ومقدس، في مجتمع يعيش الاستمناء في كل ما تشتهيه الحياة. وما حدث مع فاطمة حدث مع مروان، حين استحضرها وتمتع بجسدها حتى الثمالة، والنزيف الساخن يقطر من أسفله. لكن مروان بحسب عقيدته قام عند الصباح واغتسل بالجنابة. وغسل الجنابة فرض من فروض الوضوء جاء عنه: " من النية وتعميم الجسد بالماء أجزأه ذلك ولو لم يتوضأ، لدخول الوضوء في الغسل، وهذا الغسل للرجل والمرأة، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، وبأحد هذين الاغتسالين يكون الرجل أو المرأة قد تطهر من الجنابة، وكذلك تطهر المرأة من الحيض والنفاس." (منقول).

تتلاحق وتزداد اجتماعات الإخوان في كل ناحية من أرض مصر، في حين تتلاشى الحدود بين عهد عبد الناصر وعهد السادات فقامت الجماعات المختلفة والمتناحرة، تنظم صفوفها بقوة وسرية حينًا، واحيانًا في اجتماعات ومؤتمرات علنية، فدخلت المساجد والمدارس من أوسع أبوابها، وأقامت حلقات التثقيف الديني اعتمادًا على ما نسجه إمام الجماعة وأميرها الأول حسن البنا. في حين أن جماعات أخرى انبرت تبث الدعوة لفريقها، وتعلن أنها هي الأحق بالإسلام، وأن الجماعات الأخرى تهادن دولة الكفر، وما هي إلا أيام حتى انطلقت الصيحات في طرقات البلدة.. وفي كل أرض مصر، ورغم أن الجماعات الدينية كانت تعمل بالخفاء، إلا أنها هاجت بإطلاق صيحات "الله أكبر"، حين وصلت الأنباء بأن الجيش المصري قد عبر القناة نحو الشرق، نحو تحرير سيناء.

تتزوج فاطمة من ابن العمدة، ويطلقها لخوار في همته، فتقوم أمه والداية باغتصاب فاطمة بإصبع ابن العمدة، كي يثبتوا بذلك أنه فض بكارتها، من ثم تموت أم فاطمة، وبعد الدفن يتوجه الشيخ حسن يوسف الذي زكى رغبته بالزواج من إيمان أم مروان، بتذكير مروان بالصحابي الجليل، أبا هريرة أنه حين عودته من دفن زوجته في التراب، خطب امرأة ليتزوجها، ولما سُئل عن ذلك قال لهم: "أخشى على نفسي من الفتنة!" وبعدها بسنوات وجيزة يتزوج مروان من فاطمة بدافع الرغبة والشبق الجنسي المأسور في جسديهما.

ويلتقي مروان صدفة بأستاذهُ من المرحلة الابتدائية، "سمير القماش"، فتتوطد العلاقة بينهما ويصبح مروان من جماعة الأستاذ سمير، وكان هذا الأستاذ قد اعتقل في منتصف الستينات: "عندما كانت حملات القبض على أفراد جماعة الإخوان المسلمين قد اشتدت إثر قضية المفكر الإخواني (سيد قطب)" ص 90. حيث قام حينها بالانضمام إلى الجماعة التي أسسها "شكري أحمد مصطفى" وأطلق عليها اسم "جماعة المسلمين"، والتي عُرفت بعد ذلك باسم "التكفير والهجرة"، والتي اعتمدت الجهاد ضد النظام الناصري، حين وجدت أن الإخوان المسلمون، عمدوا إلى مهادنة النظام كيما يخرجون من السجون، ويعودون إلى نشر دعوتهم.

وفي إحدى الأماسي التي كان مروان يجتمع مع استاذه سمير القماش في بيته، حين تعرف على زوجة الأخير، التي حسبها ابنته لفارق السن بينهما، في حين أن اقتربت سيارة الشرطة من بيت القماش، أسرع الأخير وأحضر ثوب حريمي ونقاب وأعطاه لمروان كي يلبسه، ويبقى مع زوجته الصغيرة، وفر هاربًا عبر أسطح المنازل المتقاربة. مر الوقت في صحبة الزوجة الصغيرة، ما بين المطبخ وحجرة الضيوف، فيدخلان إلى غرفة النوم: "أفصحت العباءة الضيقة عن جسم كأنه قد صنع من الخيزران. برز نهدها كقائد روماني لو يأمره فإنه يُطاع على الفور. تمايلت وهي تجلس أمامه كأنها قد خُلقت الآن مكتملة ومثيرة." ص 107. وتستمر لعبة الشبق بينهما: "غامت روحه في بحار اللذة لما وجد نفسه فوقها وهي تفترش السرير الذي اتسع فجأة كالصحراء، مدت يدها تجرده من ملابسه غير أنه أوقفها في منتصف الطريق كيما يجردها هو أولاً في جرأة غير معتادة منه، بعهدها تركها تجرده. بدا عاريًا مثلها تمامًا. ارتوت الصحراء بماء المطر الغزير فاخضر العشب الظمئ لبل أوراقه الصغيرة. تفتحت الأزهار المنخنقة وتنفست الأرض عبيرها" ص 114. هنا لا بد من أن الكاتب أصر على ذكر الصحراء، في هذا اللقاء الآتي صدفة كمطر الصحراء أيضًا، ليدلل على الجفاف الذي يعيشه أولئك المحشوين بالخرافات الدينية الممزوجة بالرمال، حيث ينفجرون كاللهيب مع أول لقاء جسدي متاح لهما، دون أن تكون بين الملتقيين أية عواطف إنسانية، إلا أنهما ينطلقان بدافع الشبق والجوع الجنسي، كيما يفرغانه في سطوة الرغبة المتوحشة، دون أية عاطفة أو مشاعر يختزنها القلب الملتهب بالحب شوقًا وشغفًا بالحبيب.

"بايع مروان محمد الأعرج وأصبح عضوًا في جماعة المسلمين، أو التكفير والهجرة كما تسميهم أجهزة الأمن." ص 115. منذ ذلك الحين قام مروان بتحويل شقتهُ إلى مركز لتجميع المسلمين الجدد، حيث أطلق الأعرج على الشقة اسم (شقة الأرقم)، تيمنًا بدار الأرقم التي كان يجتمع بها النبي مع أتباعه القليلون عند بدء دعوته السرية. وفي أثناء إحدى اللقاءات لإخوان الجماعة، جاءت فاطمة إلى بيت مروان، فأدخلها إلى حجرة نومه، بينما قام يصرف الحاضرين فرادة، حتى لا يلفتون نظر الواشين إلى خروجهم الجماعي. وحين عاد إلى فاطمة ابلغته أنها لم تعد تطيق مماطلة والدها على الموافقة بالزواج منه، وإنها هنا لتعرض الزواج عليه لأنها تحبه ولا تطيق الابتعاد عنه. عندها قال لها: "- أنا أعرض عليكِ الإسلام فإن قبلته سأتزوجكِ بعدها وإلا... قاطعته قائلة: بلاش تكمل أرجوك، أنا تحت أمرك، سأدخل في دين الإسلام كما تريد وسأكون رهن إشارتك وسأبايعك". ص 118. انطلقا سوية لعقد القران وما أن مضى أسبوعين على زواجهما، حتى جاء أمر من أمير الجماعة بوجوب سفر الزوجين إلى القاهرة، والمكوث فيها حتى تصلهم تعليمات جديدة. وما أن وصلا إلى الشقة التي أعدتها الجماعة لهما، حتى رن الهاتف، وكان على الخط من الناحية الأخرى، شخص يدعى أبو حفص، وقد أعلمه أن عليه أن يلتقي غدًا بأحد رجال الجماعة، حيث أبلغه الأخير حين التقى به بمحاذاة حديقة الأزبكية، أنه: "سوف تقوم أنت بعد عشرين يومًا من الآن بتفجير عبوة ناسفة في وسط قلعة من قلاع الكفر والمجون، ألا وهي (دار الأوبرا) حيث سيقام حفل غنائي ماجن بحضور عدد من الفنانين والفنانات وبالتالي سيكون المكان مزدحمًا بالكفار. وأما زوجتك فسوف ترتدي زي الكافرات من نساء النصارى وتدخل وسطهن كنيسة العذراء بشارع مراد بالجيزة ومعها عبوة ناسفة، لتقتل ما يريده الله من كفار أهل الكتاب أعداء الله". ص 128 و 129. كان رد فاطمة على هذه الدعوة أنها تزوجته "علشان نعيش في سبيل الله مش نموت في سبيل الله". .

تتضح الصورة بكل أبعادها عن طريقة وعمل الجماعات الإسلامية الإرهابية، في زرع الموت في كل مكان، حيث تعتبر أن كل من يخالفها الرأي أو الدعوة فهو كافر، مسلم كان أم كمسيحي، حتى لو كان نبيًا من أنبياء الله. تبقَى أمام مروان وزوجته عشرون يومًا لتنفيذ الأمر الذي صدر من أمير الجماعة.

هنا وجد مروان الوقت المواتي، كي يُخرج من حقيبة الملابس الكبيرة، التي جلبها معه حين انتقل إلى شقته الجديدة في القاهرة، والتي خبأ فيها حقيبة عمه أحمد، التي احتفظت بها أمه إيمان، منذ أن مات والده إبراهيم ابن الشيخ عبد العليم، والتي كان أحمد قد وضع فيها ما كتبه من مذكرات ذاتية، منذ أن وطئت قدماه أرض الأزهر، وحتى الساعات القليلة قبل وفاته. هنا تبدأ قصة "أوراق الكافر"، التي هي أوراق سيرة حياة أحمد.

تبدأ الرواية الأن، وقد افتتحها الكاتب بجملة قالها الحلاج يومًا: "وإنما أكتب إلى روحي". ص 131. وأنا أُضيف لما ورد أنفًا ما قاله جورج برنارد شو: "كل أشكال الحياة هدفها الموت". وربما الأصدق أن يقال "خلاصها بالموت".

تتوغل في قراءة "أوراق الكافر" بحسب أرقامها المتتالية، فتدخل في رحاب الحب والشوق والعشق الحميمي، ومنه إلى صراعاتٍ فكريةٍ ووجدانيةٍ في فضاء التيه والعدم، إذ يقول: "قضيت أيامًا بلياليها أبحث في الكتب أو حتى في كتاب الكون المشاهَد عن تفسير أو معنى للأديان أو طقوسها فكانت النتيجة هي قبض الريح." ص 133. ويؤكد د. شبلي الشميل: "ان الدين هو عنصر تفرقة، لا بحد ذاته، بل لأن رؤساء الدين يبذرون الشقاق بين الناس، مما يبقي المجتمعات ضعيفة. والأمم تقوى بمقدار ما يضعف الدين." فلسفة النشوء والارتقاء ج 2 ص 40. وبدمج هاتان المقولتان، وفي زمن العلم الفائق السرعة والموغل في التقنيات الذكية، أجد أنه لا حاجة للدين في حياة الأفراد والشعوب، إذ أن الدين في هذه المرحلة بالذات، يقف سدًا منيعًا ورهيبًا، في وجه أية خطوة نحو تقدم البشر، وخاصة تطور وتقدم الشعوب المتخلفة، من الدول الفقيرة التي يعُمُّها الجهل والأمية.

لقد تعرض الكاتب في روايته إلى كافة المعتقدات الإسلامية الجارحة في مضمونها، والتي تتعامل مع الآخرين على أنهم كفار مجرمون، إن لم يتخذوا الإسلام دينًا. في حين يُعرج في جدليته على الأديان والمذاهب الأخرى، ليؤكد معرفته بها وبطقوسها، وليعبر عن رفضه لما هو غير إنسانيٍ فيها، في حين لا يخفي تعاطفه وتكريمه لكل خطوة في اتجاه حرية الإنسان في الحب والحياة. ولقد اعتمد الجرأة، بل التحدي، في قول الحقيقة عارية جارحة، كيما يكشف عن مكنونات التخلف في المجتمع الإسلامي المتعصب لدينه وموروثه السلفي، ولم يقتصد في ذكر الاقتباسات المتناقضة والجارحة، التي يعتمدها المتدينون من كتب السلف، لكنه أيضًا لم يتوانى عن إرفاق كل ما هو إنساني من أفكار كبار الفلاسفة، عربًا كانوا أم غير عرب. ومع ذلك لم يخرج عن إيمانه بالله الواحد القهار الظالم والمحب للبشر، في حين أنني تنازلت عن أي معتقد يربطني بالله والدين، بكل ما يحتويه من خرافات وأساطير. وأنا أذكر ذلك كي أؤكد أنه رغم دهشتي بروعة ما جاء في الرواية، إلا أنني لم أجد فيها طريق الخلاص للأمم المتزمتة عقائديًا ومذهبًا ودينيًا.. فلا خلاص للبشرية من دون العلم النافع لها.

يلتقي أحمد بأصدقاء جدد من خلال فريد ابن المقدس سمعان، الذي أخذهُ معهُ إلى القاهرة ثم إلى الأزهر، ليصبح واحدًا من تلامذته، بعدما سكن في بيت تعود ملكيته لعائلة مسيحية، فتبدأ علاقته بهيلانة ابنة القمص فادي عبد النور. وفي لقاءه مع إيفا صديقة فريد، التي دعته للانضمام إلى جماعة المثقفين المتحررين، الذين لم يخفون فرحتهم بوجود طالب أزهري بينهم، حيث تعرَّف من خلالهم على قضية الراحل العميد طه حسين وكتابه "في الشعر الجاهلي"، وحكايته مع مشايخ الأزهر، التي جاء حولها: "في عام 1926 أصدر طه حسين كتاب (في الشعر الجاهلي)، أخرجه للناس ثم سافر فرنسا ليقضي بها إجازة الصيف، ما إن وصلت الباخرة على الشاطئ حتى وصلته برقية عاجلة تقول: (عُرِضَ على البرلمان كتابُك الأخير. ناقشوا طردكَ من الجامعة. هدد رئيس الوزراء بالاستقالة. تدخل سعد زغلول. أُحيل الموضوع إلى النيابة العامة. النيابة تطلبك للتحقيق معك. أرجو حضوركَ حالاً).... إمضاء محمد المصرفي (صديق قديم لطه حسين)" ص 136. بعدها عمت مظاهرات المتعصبين الموتورين الطرقات، حتى وصلت أمام بيت سعد زغلول، يطالبونه بطرد طه حسين من الجامعة ومحاكمته على إساءته للنبي محمد. وهذه نبذة تماثلها العديد من الأحداث، التي كانت تقوم بها الجماعات الإسلامية، ومن خلالها تشحذ البسطاء من الناس، وهي مدعمة بالتوثيق الحدثي والتاريخي، كي يعطي الكاتب البعد الحقيقي للرواية وأبعادها الحقيقية، التي أدت لسيطرة الإخوان على الرأي العام في مصر والعالم الإسلامي.

هنا تكمن رسالة الكتاب في فضح ممارسات الجماعات الدينية المتعصبة، التي كان بؤرة انطلاقها من دعاة الظلام في الأزهر، ومشايخه المتسربلين بما أنزل الكتاب من تعصب لا ينداح. ويحضرني هنا قول للدكتور سيد القِمَني حول الأزهر يقول فيه: "الفقه الأزهري الذي يتم تدريسه في مؤسسة الأزهر لا يُخرج للمجتمع إلا مجرمين ودواعش، ومن وجهة نظري الأزهر آخر قلاع الاحتلال العربي في مصر، وحان الوقت لإعادة هذا الديناصور إلى جحره."

في الورقة الثانية من أوراق الكافر يحدثنا الكاتب على لسان أحمد، حين عرف أن للقمص والدُ هيلانة ولدان ملحدان: "هالني أن القمص يتحدث عنهما بحب واحترام وشوق رغم أنهما ملحدان. قال لي القمص: شوف يا ابني، الله خلق الكون مختلفًا ومتنوعًا. من أراد النعيم فليذهب إليه ومن أراد الجحيم فليتفضل. الله يريد لنا جميعًا أن ننجو من الجحيم وهو يحبنا كلنا ويريد لنا الخلاص. وأنا لا أسمح لنفسي أن أكره المختلف عني". ص 145. إن هذا الكلام عن الله والمحبة الإلهية والجنة والجحيم، باعتقادي أن الكاتب هنا قصد أن ينبه إلى أن الدين المسيحي يعتنق محبة البشر أسوة بالمسيح، ولا يعاقب المختلف عنه بل يعامله بحب ورحمة.

في الورقة الثالثة تبدأ مشاكل الشيخ الأزهري أحمد، مع مشايخ الأزهر وطلابه المهوسين، ولكن الشيخ أحمد وجد له بينهم صديقًا وفيًا، يدعى عبد الرحمن البحيري، ما أن رءاهُ يدخل حرم الأزهر حتى طلب منه أن يغادرا المكان، ليختلي به في مقهى الفيشاوي بحي الحسين، ليحذره من أن أحد الوشاة، لمحه يدخل محاضرة لأستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، وإنه شاهد بحوزته كتاب "في الشعر الجاهلي" لطه حسين، وسَرّ الحريري للشيخ أحمد أنه هو أيضًا يقرأ كتب سلامه موسى وأحمد لطفي السيد وطه حسين: "ثم أخرج البحيري من حقيبة كانت معه كتاب صحيح البخاري ووضعه على الطاولة التي تتوسطنا وسألني: هذا كتاب صحيح البخاري! (قلت مندهشًا) وبصوت ممتلئ باليقين، قال نافيًا: لا.. لا يا سيدي.. إنه كتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين؟... بعدها تناول البحيري الكتاب ثم نزع الغلاف السميك ليظهر من تحته كتاب في الشعر الجاهلي!" ص 147 و 148. وقال البحيري أيضًا أن الكثير من الطلاب يفعلون ذلك كي لا يتعرضون للمساءلة.

عندها روى أحمد لصديقه ما يدور في خلده من فكر يؤرقه، وذلك حول ما قرأه عن الغرانيق في كتاب السيوطي، وكيف أنه منذ أن عرف عن الموضوع وهو مصدوم فيه، ولا يعرف كيف يمكنه تصديق ذلك، لكن البحيري استطرده قائلاً: "أنت مصدوم في القصة أم مصدوم في النبي؟" ص 148. ويستمر النقاش بينهما ليصل إلى مفصل يقطع الشك باليقين، فيخبره أحمد أن القرآن الذي حفظه عن ظهر قلب، وجد فيه من المصائب والمتناقضات الشيء الكثير، ومنه قصة زواج النبي بأكثر من أربعة. وكيف أنه جمع أكثر من أربعة في بيت واحد بيد أنه تابع قائلاً لصديقه البحيري: "القرآن يدعو إلى حرية الكفر والإيمان في قوله (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). وفي آية أخرى يأمر المؤمنين أن يقتلوا أهل الديانات الأخرى حتى يؤمنوا، حيث يقول في سورة التوبة: "(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم). هذه الآية يا شيخ عبد الرحمن أجمع العلماء – علماء الإسلام – أنها نسخت (ألغَيت) كل آيات التسامح والموادعة السابقة عليها، وقد أطلق العلماء – عليها دون خجل – آية السيف". ص 150.

في الورقة الرابعة ينثر الكاتب شعاعًا من الفرح بحفلة لأم كلثوم، يَنشر على صفحات الكتاب إعلانًا عن موعدها، في يومي 6 و8 يوليو حزيران من عام 1935، ربما ليذكرنا بأن أحداث الرواية ما زالت تراوح العهد الملكي.

وأيضًا يعود أحمد لصراعه مع الناسخ والمنسوخ في القرآن، ويصمم على أن يواجه شيوخ الأزهر ويطرح أمامهم تساؤلاته حول الإشكاليات التي تؤرقه. حتى وصل إلى كتاب البرهان للإمام الزركشي، وذكر: "(الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة..)!" فلماذا حذفت هذه الآية وهي صالحة للحكم والعمل بها. "أن من يحذف فهو بلا شكٍ يستطيع أن يضيف" ص 154. هنا يتعمق السؤال في مصداقية القرآن وما ورد فيه، وكيف أن كثير من الشك يحوم حول قدسية هذا الكتاب، الذي يدعيّ حوله المتغطرسون أنه كتاب الله من دون الكتب المقدسة قاطبة، وأنه لا يشوبه أي شائبة، وأن دين الله هو الإسلام فقط!!

في الورقة الخامسة ندخل في مشهد العشق الناري، بين هيلانة ابنة القمص المسيحي وأحمد الشيخ الأزهري، حيث اصطحبت عشيقها التي تهيم به إلى غرفة نومها: "كانت نظراتي تعريها تمامًا".. ربما كانت عيناه تغتصبها تمامًا!! تعترف له بحبها قبل أن يعترف هو، وتعبر له عن أن انتمائها لا يحده دين معين، بل هي منفتحة بعقلها على كل الثقافات والحضارات، وتعتنق الإنسانية دينًا لها. لينتقل الشيخ أحمد في الورقة السادسة إلى أحلامه بمضاجعة هيلانة، فيتوغل في وصف مفاتنها: "اشتعل الجسد رغبة وشبقًا. الجسدان امتزجا. صرنا جسدًا واحدًا. ص 166.

في هذه الورقة وبعد أن يقرأ أحمد صفحة من نشيد الإنشاد، وضع الإنجيل بجانب القرآن والتوراة، "هذه المؤلفات الكاملة لله". يدور في دوامة العاصفة بحثًا عن الله: "هل أصيب الله بالخرس بعدما كان قد أنزل القرآن وما عاد ينطق؟! المنطق يقول بأن الله كامل، والخرس صفة نقص. لا شك أن الله يتكلم. ربما يتكلم على لسان أخرين يحيون بيننا كالحكماء والفلاسفة والأدباء." ص 168. يذكرني هذا الموقف الجريء بما جاء على لسان الفارابي في كتاب "الفكر العربي في عصر النهضة 1798 – 1939 البرت حوراني ص 30"، إذ يقول: "لم تعُد النبوة، هبةٌ مجانية من الله، بل حالة إنسانية طبيعية. وهي حالة من حالات المخيلة لا من حالات العقل، فلا توصلنا إلى ادراك معرفة عامة تعجز الفلسفة عن بلوغها." إذًا فالفلاسفة هم أنبياء كل عصر نبغوا فيه، ووضعوا أسس لفهم طبيعة الحياة وتغيراتها، حتى أن ماركس عاتبهم بقوله: "إن كل ما فعله الفلاسفة، أنهم فسروا العالم بطرق مختلفة، بيد أن المشكلة هي تغيرهُ." ومفاد ذلك هو، كيف يمكننا تغير العالم، أو بالأحرى تغير معتقداته. وفي "أوراق الكافر" يسعى الكاتب نحو إحداث تغيير ما في كينونة المسلمين ومعتقداتهم الدينية الجامدة. فتخيل نفسه في المحكمة التي أقامها شيوخ الأزهر للشيخ أحمد، كأنه الجعد بن درهم أمام الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، الذي أمر عامله خالد القسري في أن ينفذ الحكم بالجعد، فما كان من الأخير حين كان الجعد مربوطًا بالسلاسل تحت المنبر: "غير أن القسري كان له رأي آخر حيث نزل إلى الجعد وذبحهُ بيده في المحراب مفتتحًا للناس عيد النحر" ص 170.

في الورقة السابعة، ورقة محاكمة أحمد في الأزهر، وهنا بعض مما طرحه عليهم: "قلت لهم: إن الملائكة لا تدخل دورات المياه، أليس كذلك؟ ولما أجابوا بأن هذا صحيح قلت لهم أيضًا: أليس الديك حين يصيح مؤذنًا فإنه قد رأى ملَكًا؟ قالوا: نعم. قلت لهم: لو أن أحدنا أمسك ديكًا وحبسه في دورة المياه التي لا يدخلها ملَك، فهل يصيح الديك مؤذنًا؟!" ص 174. ويزيد الطين بلة حين يذكر لهم قصة زينب بنت جحش والنبي الذي رآها شبه عارية فوقعت في نفسه فقال: "سبحان الله مقلب القلوب" ص 176. فطلقها زيد بن النبي محمد، وتزوجها النبي. بعدها ينتقل إلى الورقة الثامنة حيث يصدُر قرار الأزهر بتكفيره. وهكذا تم رفع مذكرة بتكفيره وأخارجه عن ملته: "إلى السلطات الحاكمة حتى تتخذ حياله ما يتفق وشرع الله من أحكام منوطة تنفيذها بهم كأولي أمر." ص 182. وهكذا قاموا وخلعوا ملابسه الأزهرية وطرده منه.

في الورقة التاسعة والعاشرة تبدأ مواجهة أحمد مع الناس ورجال الأمن، لكن الكاتب يبطءُ قليلاً قبل أن ينقلنا إلى فواجع الإذلال والتعذيب الوحشي في أروقة السجون. كي يخوض أحمد وهيلانه أبنة القمص تجربة شوق جياشة، في حضورهما لفيلم سينمائي بعنوان "دموع الحب"، المقتبس من رواية ماجدولين التي ترجمها إلى العربية الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي. بعد الفيلم تعترف هيلانة لأحمد بحبها، ليستمر في الورقة الحادية عشر في سرد صبوة العشق بين الحبيبين، فيخلط بين حبه لهيلانة وحب المسيح المخلص للبشرية! هنا يبثنا شيئًا من رؤياهُ في المسيحية: "لم تعُد الخطيئة قادرة على أن تفصل الخاطئ عن الله بعد أن جاء المسيح ودفع الثمن، كل الثمن على الصليب." ص 201. ليخبرنا عما قاله له القمص فؤاد والد هيلانه: "المسيحية ليست دينًا، المسيحية برنامج حياة" ص 202. يا سلام ما أروع التلاعب بالكلمات والتعابير، ففي المسيحية فيض من التسامح حقًا، لكنها معبئة بالخرافات والأساطير التي لا يمكن لعقل ناضج أن يتقبلها.

في الورقة الثانية عشرة يقبض البوليس على أحمد بطريقة وحشية سافرة: "-اصحى يا ابن الشرموطة يا كافر يا ابن الكافرة". ص 203. هنا يقف الكاتب بكل وضوح وجرأة، ليعري المجتمع والسلطة والحكم والدين، وكل ما في الدنيا من واقع أليم موجع! هنا الإهانة الجارحة للإنسان بكرامته وعزته وأثمن ما يملك. ويضيف عليها فيما بعد كلمات نابية، يتداولها الناس في مجتمعاتنا العربية دون أن يرف لهم جفن أو خجل.

يفيض سيل التعذيب الوحشي ليذكرنا بما قاله مظفر النواب في إحدى قصائده، "أصغر شيء يسكرني في الخَلق فكَيفَ الإنسانْ؟... فهذا الوطن الممتد مِنَ البحر ِإلى البَحر سِجُونُ مُتَلاصِقةُ سَجٌانُ يَمسُكُ سَجٌان". أي إنسان أيها الشاعر العريق؟ فهو في الوطن العربي مجرد حيوان يعيش في حالة هذيان! ألم تقُل أيضًا: "سيدتي.. نحن بغايا مثلك، يزني القَهرَ بنا، والدينُ الكاذِب.. والخبزُ الكاذِب، والفِكرُ الكاذِب والأشعار"! تسقط هنا كل القيم الإنسانية حين يكون الكذب والنفاق سيد الحالة المستدامة في حياة الناس، كل الناس. حتى أن السجناء في البهو، بعد أن شاع خبر تكفير أحمد، انقضوا عليه وأشبعوه طربًا وصاحوا به: "طعام الكافر حرااام. نصرانيٌ يا عدو الله؟!! اقتلوا هذا الكافر" ص 212.

في الورقة الرابعة عشرة قام أصدقاء فريد ابن المقدس سمعان بمساعدته، في حَبكِ مؤامرة تنقله من السجن إلى المستشفى، ليقوم بالتالي عميد المستشفى، المدعو علي إبراهيم باشا والد إيفا صديقة صديقه فريد، فيتم الإفراج عنه ليعود إلى مجموعة المثقفين المتحررين. وفي الورقة الخامسة عشرة يلتقي بهيلانة حين تزوره بالمستشفى، ليتأكد حبها الكبير لهُ.

في الورقة السادسة عشرة تعود سيماء الفرح في لقاء مع سيدة الغناء العربي، أم كلثوم في قصيدة من كلمات الشاعر بيرم التونسي، "آه من لقاك"، كأنما هي تعبير مجازي عن لقاء العاشقيّن. يعودان إلى الشقة التي كان يسكنها أحمد ويقضيان الليلة معًا. وتستمر تفاصيل الليلة الملتهبة في الورقة السابعة عشرة: "جريئة كانت ومتوحشة في رقة الحمام أمطرت جسدي كلهُ بقبلاتها... نزلت إلى قارة بطنها لأكتشف الأشجار المثمرة والحدائق البدائية... لما أن وصلتُ لحالة السُّكر والتوحد مع هيلانة، تركت المنتصب أسفلي... لينطلق صارخًا إلى أسفلها المُغدق كجنة عدن. كل صحرائي المقفرة ارتوت من مائها الذي اختلط بمائي." ص 224 تكررت قصة المضاجعة بعض مرات، فحين افترع مروان بليلته التي قضاها مع زوجة أستاذه سمير، حينها كان الفعل، فعل "وانكحوا من النساء ما طاب لكم".. لأنه لم يسبق ذلك أية مشاعر أو علاقة إنسانية بينهما، أما هنا فهي حالة من العشق الشبقيّ الممتد عبر شوق عَبق بأحلام شغفت قلبيهما. بيد أنه يحضرني تسأل هنا، هل هذه الحالة العشقية الرائعة، هي صورة من صور اختطاف الفتيات المسيحيات لاعتناق الإسلام؟! التي تكررت وتوالت على مر السنين والأيام في مصر، أو ربما هي سرد لما يمكن أن يحدث لفتاة مسيحية وجدت في الآخر ملاذًا لعشق يشق مضجعها؟! لا أدري، فكثير من حالات الاختطاف حدثت، ولا زالت تحدث في مصر. هنا يأتي الرد على تساؤلاتي على لسان العاشق: "كنت أبحث عن الله في المساجد فوجدته يسكن هيلانة". ص 225.

تمر الورقة تلو الأخرى، لنتعرف على الأستاذ خالد في مغاغة، حين ذهب أحمد لزيارة والده الذي يعمل في مسجد القرية، وبعد أن أم بالمصلين هاج المسجد بمن فيه، لأن أحمد الشيخ الأزهري اعترض على كلام واحد من أعضاء الجماعة. وهي قصة الصراع المتكرر بين العصبية الدينية وحرية المعتقد والضمير. يصبح أحمد والأستاذ خالد صديقين حميمين، ويشربا النبيذ معًا: "- لقمة بسيطة ع الماشي. وأما النبيذ فأنا أقتدي برسول الله، لأن السيدة عائشة قالت: - كنت أنتبذ لرسول الله." ص 244.

ويروي الأستاذ خالد للشيخ أحمد، قصته مع حبيبته المسيحية "مرثا" ابنة قسيس الكنيسة في قرية دير الجبل الغربي. هنا ندخل في متاهة علاقة بين خالد ومرثا، التي يرويها لأحمد بأدق تفاصيلها، حتى علم والدها في الأمر فأرسلها إلى دير أبو سيفين للبنات، أما خالد فقد طرد من مدرسة الدير، ليعود إلى مدرسته الأولى في مغاغة. عندما عرف فريد وأصدقائه قصة خالد ومرثا من أحمد، اتفقوا على نسج مؤامرة تضمن تهريب مرثا من الدير، فنفذوا الخطة بدقة متناهية، وما هي إلا بضعة أيام، حتى كان لقاء مرثا بخالد، وعزما على إلا يتركان بعضهما مهما حدث. "دير ابو سيفين للبنات بمصر القديمة هو أهم الأماكن التي توضع فيه مثل حالة مرثا أو حتى أي بنت تريد أن تغير دينها." ص 274. هنا تلميح صريح بأن مثل هذه الحالات تتكرر دومًا في مصر.

في الورقة رقم 30، يبدأ الحديث عن مرض أحمد، حيث أصيب باِلتهاب في الرئتين، وطفق يخرج الدم من فمه وأنفه من حين لآخر. ويحدث أن أم هيلانة حبيبته، قد اكتشفت أن ابنتها حامل من خلال علاقتها بأحمد، هنا: "ماذا نفعل؟ اقرحتُ عليها الزواج فقالت: الديانة تمنعنا!... قلت لها سوف أغير ديانتي، أنا سأذهب لوالدك وأعترف له بأنني أريد أن أعتنق النصرانية و... - مش ممكن يا أحمد. - ليه مش ممكن يا حبيبتي؟! – الدولة هاتطبَّق عليك حد الرِّدة ويقتلوك وإن لم تقتلك السلطة الناس هم اللي هايقتلوك." ص 278. وأذكر هنا: "لقد فعلت المسيحية الكثير للحب عندما جعلته خطيئة." أناتول فرانس، لعلّ يومًا ما يستفيق الشرق من الغباء! غباء الأديان.

في الورقة رقم 32. يستمر صراع التساؤلات في خلّدي أحمد، حتى وصل إلى ما قاله: "شيخ الصوفية الإمام محيي الدين بن عربي، (لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه دانِ... حتى يصل إلى الخاتمة... أدين بدين الحب أنَّى توجّهت ركائبه، فالحب ديني وإيمانيّ." ص 288. في الورقة رقم 33، يقحم الكاتب اليهود في المشهد، كي يدل على أن الناس سواسية في الإنسانية.. كان لهذا الفصل نوع من الاقتحام الغير مبرر، لكنه محاولة تأتي بدافع التعرف على مركبات المجتمع المصري، الذي عاشت فيه كل المذاهب والديانات، ورغم فائض الكراهية الذي عمقته الجماعات الإسلامية، يحاول الكاتب أن يعطي صورة عن تعايش مفترض للزمن الجميل. لكنه من خلالها وخلال الورقة رقم 33، يجتهد كي يعرفنا بالمذاهب اليهودية المختلفة، كما أنه هنا في بيوت اليهود، يلفُت النظر إلى الأجواء الرحبة والأنيقة، النظيفة والمرتبة، والتي رأى مثيلها في بيوت المسيحيين، حيث ذَكر في مواقع عدة توصيفه لبيوت المسلمين، على أنها بيوت فقيرة مصنوعة من الطين والقش، وأن أثاثها ما هو إلا قليل، عتيق ورث، وطعامهم ما تيسر من عيش زهيد. طبعًا فالكاتب لم يعزو ذلك إلى الفوارق الطبقية ما بين القرية والمدينة، كما لم يطرح فكرة الصراعات الاقتصادية الناتجة عن سياسات الحكومات والسلطات المختلفة، التي تجتهد في أن تُبقي الناس في عوّز دائم، كيما تُسهل السيطرة عليهم، وأن الجهل والفقر هُما عماد استمرار سياسة القهر والظلم في كل مكان.

وحول ما جاء في الرواية أُضيف ما كتبهُ العبقري، فرح أنطون في كتابه عن ابن رشد ص 165: "فلا مدنية ولا تساهل ولا عدل ولا مساواة ولا أمن ولا الفة ولا حرية ولا علم ولا فلسفة ولا تقدم، في الداخل إلا بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية." ويقصد هنا، بالأصح، فصل الدين عن الدولة. وهذا ما تحتاجهُ مصر، وما تحتاجه كافة الأنظمة العربية في هذا الشرق العقيم.

في الورقة رقم 34. نجدهُ يقول: "العقل الإنساني قد ينحاز لفكرة وجود إله مفارق للبشر ويسكن السماء أو الفضاء، ونفس العقل قد يكون جاهزًا للانحياز لفكرة عدم وجود إله!" ص 297. يستحضرني هنا قول للفيلسوف كارل ماركس حول تغيير البشر ومعتقداتهم، جاء فيه: "كل الثورات أثبتت شيئًا واحدًا حتى الآن، ألا وهو أن كل شيء يتغير إلا الإنسان"! يبدو أن الإنسان يحتاج إلى ثورة استثنائية في العقل البشري، حتى يدرك أن الله غير موجود البتة، وما هو إلا نسيج خيال متوارث من الأساطير القديمة، التي انتقلت بفعل تتناقل الحضارات التي كانت تؤمن بآلهة عديدة، لتتوحد في إلهٍ واحد أطلقوا عليه في النهاية اسم "الله".

في الورقة رقم 35. التي يذكُر فيها تاريخ: "يوم الخميس 3 يناير 1952".. ربما ليذكرنا بما قام به الضباط الأحرار بقيادة البكباشي جمال عبد الناصر، ثورة 23 يوليو/حزيران سنة 1952، التي اندلعت مساء ذلك اليوم وألغت الحكم الملكي، وطردت الاحتلال البريطاني عن أرض مصر. لكن الكاتب يذكر حول ذلك: "عصر يوم السبت 26 من نفس الـ يناير فوجئت بفريد يصرخ فوق رأسي يوقظني وكان قد كسر باب الشقة وهو يصيح: اصحى يا أحمد القاهرة مولعة نار... - بيحرقوا القاهرة يا أحمد... خلاص.. مصر انتهت.." ص 301.

لكنه يستطرد في الصفحة التالية ليقول: "تمنيت أن يبقى أمثالهما (يقصد اليهود المصرين المنفتحين على الحياة) في مصر ليساهما معنا في تنوير العقول وفي نهضة مصرية كنت أنا وأصدقائي الريشيين نلمحها تتشكل في رحم أرض مصر تتويجًا لثقافة أشعلها طه حسين ولطفي السيد وشبلي شميل وكثيرون". ص 302. نعم كان عهد جمال عبد الناصر كوة أمل في بناء دولة مستقلة رائدة، رغم كل الصعاب والأخطاء التي تراكمت بفعل مراكز القوى، التي عملت بالخفاء من خلف الرئيس جمال.

في الورقة رقم 36 والأخيرة. والتي كان يقرأها مروان بن إبراهيم بن الشيخ عبد العليم، والتي تعود إلى عمه أحمد، وبها يختتم أحداث الرواية، حيث تركت هيلانة البلاد مع والدها، وغدا أحمد وحيدًا بعد أن تفرق شمل الأصدقاء، ليختم أوراقه بما يلي: "البرودة تتخلل جسدي ببطء. أعرف ماذا يكون هذا، إنه الموت، يستيقظ داخلي بخبث شديد. الآن سوف أضع القلم بجواري وأنام للمرة الأخيرة." ص 305. بعد أن انتهى مروان من قراءة "أوراق عمه الكافر": "لحقت به فاطمة في منتصف الشارع فالتفت لها مبتسمًا. لما سألته عن وجهته قال وقد أشار لمقهى (ريش) مبطئًا خطواته: - لقد كنتُ قبل اليوم أنكر صاحبي... إذا لم يكن ديني لدينه دانِ... واليوم صار قلبي قابلاً كل صورة..." إذًا هو الأمل بغدٍ جديد مفعمٌ بالعلم والحرية! لكن كيف وأين ومتى!؟

الخلاصة:

أُثمن الرواية بوصفها صرخة مدوية في وجه الظلم، وخاصة في ظلم العقل البشري المشبع بخرافات الأديان، وأسمح لنفسي أن أقول، أنه صرخة بوجه ميراث الديانة الإسلامية خاصة، لأنها الموضوع الأساسي هنا، وأنه لا خلاص لأمة محمد إلا بفصل الدين عن الدولة، ومنع شيوخ الظلام من التدخل في الحياة العامة للناس، بيد أنه في حالنا العربي عامة والإسلامي خاصة، فالأمر شبه مستحيل . ولقد حاولت قدر استطاعتي أن أُدلي برأي بذيل كل اقتباس من الرواية، حتى لا يتوه القارئ في حال كتبت ذلك بحزمة واحدة،.

أود أن أنوه هنا أنه كان بالإمكان زيادة بضع صفحات أخرى للرواية، يصف فيها الكاتب أحوال الناس البسطاء، وأجواء بيوتهم، ووصف البيوت والطرقات والطبيعة، كي يضيف للرواية نبض الحياة بصورة أشمل، كما أنه لو أضاف هوامش للرواية، يشرح فيها عن بعض الأسماء الواردة وما علاقتها بالرواية، مثل اسم الشيخ عبد العليم، واسم الكاتب محمود عبد العليم. إضافة إلى التعريف بأسماء القرى والأماكن التي تدور أحداث الرواية فيها.

تخلل الرواية عدد لا باس به من الأخطاء المطبعية واللغوية، وهي تقع في 311 صفحة من القطع المتوسط، فإن حدث أي خطء بالترقيم أو الاقتباسات، أو ما شابه ذلك، فاني أعتذر مسبقًا

وإلى الكاتب محمود عبد العليم، شكرًا على الثقة التي أوليتني إياها، للكتابة عن الرواية، متمنيًا لك دوام الصحة والمزيد من العمل الابداعي، علّ الضوء يخترق غياهب الظلام.