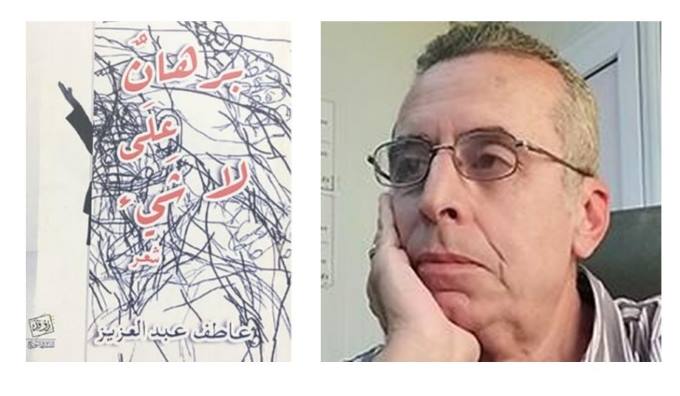

إطلالة خاصة في ديوان: "برهان على لا شيء" ديوان شعر - روافد للنشر والتوزيع

عادة، أوجه تأملاتي النقدية لفن السرد الذي أكتبه، كطريقة لسبر أغواره وفهم أسراره. فيما يظل الشعر واحتي الصغيرة جدًا، لتعكس مزاجًا خاصًا، لا يرقى إلى معنى النقد. ومع ذلك، فكلما قرأت ديوانًا للشاعر عاطف عبد العزيز، بحثت عن قلمي. ربما يرجع هذا لتفاعل تجربتينا الأدبيتين الطويلتين منذ أواخر الثمانينيات.

الثمانينيون حالة خاصة في تاريخ الأدب المصري الحديث، هم الذين تفتح وعيهم على انكسارات 67، وضحوا بريعان شبابهم على ضفاف الجبهات القتالية. وتحطمت آمالهم بعد انتصارات اكتوبر(73) فعانوا تجاهل النخب من مثقفي الستينيات عندما تعاملوا معهم بوصفهم جيلا تربي على قيم التطرف الديني طوال، وأخيرًا، كانوا ضحايا عولمة الثقافة وتحولها الرأسمالي مع مطلع الألفية الثالثة.

لديّ مئات البراهين على ذلك لمن يريد. ولديّ يقين أيضًا، أن هذا الجيل، كان جسر العبور لقصيدة النثر الفصحى والعامية معا، وللرواية الجديدة التي هاجمها الكبار لمجرد أنها خرجت عن منظومة الواقعية المؤدلجة، واختارت لنفسها نهجا تفكيكيا لمثل هذه المقولات الكبرى..

ولدت قصيدة النثر من كل هذا. وكان عاطف عبد العزيز أحد فرسانها، وكنت شاهدًا على الميلاد، ورفيقا في مشوار التطور والنمو. (برهان على لاشيء) هو الديوان الذي وضعه عاطف عبد العزيز بين أيدينا، وهو يختتم عامه الستين... نعم.. كان مشوارنا طويلا وصعبا لنصل إلى ما نحن عليه الآن..

العنوان يعكس نبرة متأسية، شجية، تناسب تاريخًا من النضال العبثي، إحساسًا بالخديعة، والغضب من خطيئة التصورات على حد تعبير فردوس عبد الرحمن في كتابها الهام (أنا العزير).

إشارات الكثيرين إلى طابع النوستالجيا في ديوان (برهان على لاشيء) لا يمكن إنكارها. لكن عاطف عبد العزيز لم يكتب ديوانه ليقف على أطلال الماضي باكيًا كجده الجاهلي. بل ليفهم: ماذا حدث في الماضي؟ وماذا يحدث الآن؟ وما الذي يمكن أن يحدث؟. ذات مرة، كنت أجلس بجواره في إحدى قاعات المجلس الأعلى للثقافة. في الخارج مقدمات لحفل غنائي،بأصوات أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعيد الحليم حافظ، عندئذ مال برأسه وهمس في أذني.. مازلنا نعيش في الستينيات.. فابتسمت وطأطأت رأسي.

صحيح أن النوستالجيا وجدت مكانًا سَرِيًا في قصيدة النثر عمومًا، لكن الكثير منها وقف عند المعنى الأولى لها، الرغبة في استدعاء الماضي كآلية تسمح بتدفق تيارات من المشاعر الحميمة، تجربة جمالية خالصة كأن تشاهد فيلمًا قديمًا، تستمتع به، ولكنك تعرف أنه مجرد فيلم. وأن كل شيء فيه بعيد عن الهنا والآن! هذا موقف طللي غنائي، لا يشتبك مع أي شيء خارج الذات. أما النوستالجيا في هذا الديوان، فهي وسيط رؤيوي لفض التباس الماضي، وليس للتماهي معه أو فيه. مسافة للوعي وليس للشعور، تستهدف فضح جهلنا بما عشناه وعشقناه، عبر لعبة يسميها كونديرا في رواية الجهل: تزييف الذاكرة. في رواية (الجهل) كان الحنين قد غالب (إيرينا) فعادت إلى موطنها القديم( براغ) لتكتشف أنها عاشت طوال الوقت فيه، وظلت جاهلة به. النوستالجيا بهذا المعنى، ستارة مخملية شفافة نرى العالم من وراءها. الموقف الطللي الغنائي يحتفظ بها، يبقيها على حالها، أما الموقف الجدلي الدرامي، يمزق الستارة ليرى أدق وأوضح معًا. هكذا ديوان ( برهان على لا شيء) يعطي معنىً جديدًا وعميقًا للنوستالجيا، وإن بدا عبثيا، ربما لأن كل شيء يحدث هنا والآن يعنى عبثية الواقع، فالواقع لا يقع حقا، وكل ما نراه مجرد ظلال الواقع..

من هنا يبدو الديوان رؤية شعرية للتاريخ منذ الستينيات حتى الآن، إنه - في نفس الوقت- التاريخ الشخصي للشاعر، الذي هو طفل الشرفة، الذي اعتاد أن يقف على أصابعة، ليرى الليل وهو ينام خلف باب حديقة الجيران، هو نفسه، الذي يقف الآن، في الجانب الآخر من منتصف الليل:

"لا لكي يرى باب حديقة الجيران

بل ليكشف المشهد الذي انبثق في الفضاء فجأة

بعدما تبدلت أحوال العائدين من الحقول

وطالت سكك الذاهبين إلى المصانع

وتغيرت زاوية الظلال على أسوار البيوت

في مصر الجديدة"

أظن أن الرؤية واضحة الآن، بعد هذا التعريف بمعنى النوستالجيا في الديوان. إنها ليست مجرد حيلة لإضافة قدر من الشاعرية على الماضي، بل لتمزيق ستائر الشاعرية التي زيفت وعينا. لفهم دراماتيكية الحياة، وطبيعة المأزق الوجودي للإنسان المعاصر، لفهم مناطق الالتباس وخفايا الأمور في وعينا:

" كان ألفيس بريسلي كلمة السر

فبالفتى اليافع هذا

تمكن الأمريكيون من ترتيب أوضاعهم بعد الحرب

في مرابع أوروبا الجريحة"

إن المأزق الوجودي للإنسان لا يكمن –فقط- في خطيئة تصوراته عن حاضره، بل أيضا في عجزه عن ملاحقة تغيرات مستقبله. هكذا يظل عالقًا في زمنه القديم، الذي لم يعد موجودًا الآن، لهذا، لا يمكنه أن يفهم أن:

" بريسلي الآن متحف،

حليم الآن وسادة خالية".

وبهذا المعني التراجيدي، يلفت (عاطف عبد العزيز) انتباه صديقه كاتب قصة (ننس) المترعة بالنوستالجيا:

"نادية نبيل سند لم تعد "ننس" يا سيّد، ولن تنفعك في محنتك تلك "سانت تريز". العروس البيضاء التي تحتفظ بابتسامتها منذ قرن في صندوق من الزجاج، ربما لأن الأيام تبدلت".

صحيح أن القراءة الموضوعية للشعر ليست كل شيء، ولا ننكر أن الديوان يحتوى مستويات من التركيب الشعري، سواء من حيث اللغة أو الخيال، لكن وقفتي الطويلة أمام الموضوع الشعري ليست شغفًا يليق بكاتب للسرد مثلي، بقدر ما هو رغبة في استبصار ماوراء النص من وعي بالذات والعالم. هذا حريّ بمن تجاوزوا الستين معًا، عندما تلح الذاكرة على استحضار الزمن وتجلياته لا لنجهش بالبكاء، بل لنفهم ما الذي التبس علينا من قبل:

" على أي أرض تتأسس الذاكرة؟ قالها سعدي يوسف في منفاه، بعد أن رأي أسباب الذكرى منبتة من جذورها"

هكذا يبدو الأمر مربكًا، كأنما هو برهان على لا شيء، وفي قصيدة( وقت في حراسة الخذلان) يقول الشاعر عاطف عبد العزيز:

التاريخ

بعض من وقع حافري على خد التراب

لكن النسيان، يظل هو النسيان

الصاحب حِلاً وترحالاً

تمامًا، مثلما يجرف السيل قبعة.

ذاكرة الظل، سياسة النسيان، حيطان بيضاء، مخيال الأمكنة، ترجمان الروائح: عناوين لدواوين سابقة قدمها عاطف عبد العزيز منذ بداية التسعينيات، تومض بحواس يقظة، حول ثنائيات مثل: الذكرى والنسيان، النور والظل، الخيال والحقيقة، المكان والزمان. فيما ( برهان على لا شيء) عنوان غير منتمٍ لأي من قصائد الديوان، إلا أن تكون حالات النوستالجيا التي تعترينا، هي محاولة منا، للبرهان على لاشيء.أو كما يقول كونديرا: تزييف الذاكرة.

هكذا

كلما فات بحارة وسألتهم أن يأخذوني معهم

ضحكوا

ومازجني بكاء..

ثم ضحكوا.. ومازجني بكاء

بعدها،

أسلمت روحي للضحى وهو يعلو،

حتى لمحت وجهي،

بين مغادرين.