المصدر جريدة صوت الأمة

شعبان يوسف

صارحنى جورج أبيض بأننى ممثل فاشل لا يصلح حتى لأداء الأدوار البسيطة

عندما كنت موظفا كان الفنانون يتعاملون معى تعامل فقراء الهند مع مليونير

عشرة جنيهات من قهوجى أنقذتنى وإستيفان روستى وعزيز عيد من الضياع

دوما تشاغبنى المساحات المجهولة والملتبسة فى تاريخنا الثقافى والفكرى والفنى والسياسى، تلك المساحات التى اختفت أو تم تزييفها وتزويرها وتجاهلها - بفعل فاعل - لحسابات معلومة أو غير معلومة؛ لذلك أجد نفسى فى مواجهة حادة مع ضميرى الذى يظلّ كذلك يطالبنى بالبوح أو التصريح أو المواجهة أو الكشف لأشكال العوار التى تنبثق أمامى فجأة، أو بعد طول معايشة لذلك الخلل الذى أكتشفه من كثرة انشغالى وبحثى فى جوانب ذلك التاريخ الثقافى العام.

ولا يخفى على القارئ الكريم أن محاولات الكشف عن أشكال من الخلل فى تاريخنا الثقافى المجهول أو المعلوم، قد وضعتنى فى وضع حرج للغاية، ووجدت نفسى بعد سلسلة كتابات متتالية أتعرَّض لأشكال متنوعة من الهجوم أوالانتقاد؛ فبعد الكتب الثلاثة الأخيرة التى تشرَّفت بإصدارها عن مؤسَّسة بتانة، والتى يديرها المثقَّف والكاتب المحترم د.عاطف عبيد، وهى «لماذا تموت الكاتبات كمدا؟! »، و«ضحايا يوسف إدريس وعصره» و «المنسيون ينهضون »، تكاثرت أشكال الجدل حول تلك الكتب، وما تثيره من قضايا، وتعرَّضتُ أنا شخصيًّا للنقد واللوم، وربَّما التقريع أيضا، ومن أصدقاء أعزّاء وزملاء فى حقل الثقافة الملغوم دوما بما لا يستطيع المرء إدراكه سريعا، وذهب بعض المحرِّرين يتلقَّفون ما يصرّح به هؤلاء الأصدقاء ليكتبوا مانشيتات مُغرضة وذات صيغ «إثارية»، منها: «أنت ظلمتَ يوسف إدريس، وكتابك يحتاج إلى تدقيق»، أو «شاعر كبير يُخرج يوسف إدريس من قبره، ويطلق عليه الرصاص»، إلى آخر تلك العناوين التى كنت أستريب منها؛ وبالتالى لا أتفاعل معها، ولا أتوقَّف أمامها، وكأنها عناوين جاءت متمِّمة للحملة التى تتعرَّض لها أى محاولة للبحث عن الحقيقة، ورغم كل هذه المؤاخذات وأشكال اللوم والنقد التى تعرَّضت لها الكتب، فإن القارئ الكريم لم يخذلنى، بالإضافة إلى متابعات نقدية وصحفية كريمة وإيجابية جاءت من كتّاب أفاضل، لم أتشرف بمعرفتهم أو لقائهم من قبل، ولم تكن تلك الكتابات إيجابيَّةً فحسب، ولكنها كانت تثير جدلا حول التوجهات الحقيقية التى انطوت عليها الكتب، بل إنها لم تتوقف عند قضايا شكلية؛ تلك القضايا التى تحرِّف النظر تمامًا عن الأهداف الأصلية للكتب، وشرفٌ لا أدَّعيه أن تأتى تلك الكتابات من أناس لم ألتقِ بهم من قبل، ولا توجد أى علاقات سوى العلاقات الثقافية العامة، فى ظل ماكينات الدعاية التى تروّج وتسوّق لكتب كثيرة أخرى بطرق أصبحت ممجوجة ومحزنة.

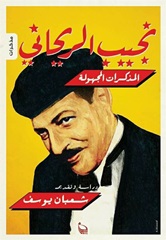

وبعد هذه الكتب الثلاثة سالفة الذكر، والتى أزعم أنها تركت جدلا لم يحسم بعدُ، فهذا كتاب جديد أعتقد أنّه لا يقل إثارة عنها بأى شكل من الأشكال، فهو يتعرّض لسيرة أحد الفنانين العظام، وهو الفنان نجيب الرِّيحَانى، ذلك الفنان الذى ملأ الدنيا وشغل الناس، على مدى رحلته الفنية التى ظلّت أربعين عاما من حياته، والتى انتهت فى الثامن من يونيو عام 1949، وكذلك ظلّت مثيرة بعد رحيله منذ ذلك التاريخ حتى وقتنا هذا، فما زالت أفلامه القليلة تجد رواجا واهتماما من الأجيال المتعاقبة، رغم أن تلك الأجيال لم تتعرَّفْ على مسرحه بأى شكل من الأشكال، سوى فى المسرحيات التى استنسخها فنَّانون أتَوْا فيما بعد؛ لأن الحياة الفنية لم تعرف فى ذلك الوقت أشكال التوثيق الفنى الذى يحفظ لنا التراث بشكل لائق ودقيق. وإذا كنت أتعرَّض لنجيب الرِّيحَانى من زاوية محددة، وهى السيرة الذاتية التى تركها لنا، أو هكذا زعم ناشروها بأنها سيرته الذاتية، ولكننى وجدت أن تلك السيرة ليست حقيقية، ولكن تم تزويرها، وتم حذف وإضافة وتركيب وترقيع أحداث كثيرة فيها، وتم تصوير نجيب الرِّيحَانى بطريقة ليست لائقة، هزلية، وربَّما معادية له، من المستحيل أن يكون هو واضعها، بشكل حاسم، فليست شبيهة بمسألة الوضوح كما ذهب طه حسين فى «الأيام »، أوقريبة من كتب د. لويس عوض فى «أوراق العمر»، أو تتقاطع مع ما اعترف به وكتبه محمد شكرى فى «الخبز الحافى »، ولكننا - فى سيرة الرِّيحَانى - نجد شخصا آخرَ تماما، لا يمُتُّ بِصِلَة كبيرة أو صغيرة بنجيب الرِّيحَانى، وأظنُّ أن هذا الحديث سوف يُثير ثائِرَةَ المؤرِّخين الذين استقرَّت قناعاتهم على دقَّة هذه السيرة، أو المذكِّرات، التى نُشرت فى كتاب الهلال عام 1949، وكانت قد نُشرت من قبل فى مجلة الكواكب عام 1952، ومن المدهش أن أعثر على المذكِّرات التى صدرت بعد رحيل نجيب الرِّيحَانى مباشرة فى أواخر عام 1949، ولأنها صدرت عن دار نشر لم تكن جهيرة الصوت، فلم تجد رواجا معقولا بل إننى لم أعثر على من يستشهد بها سوى د.على الراعى فى كتابه «فنون الكوميديا.. من خيال الظلِّ.. إلى نجيب الرِّيحَانى »، وذكرها فى هامش مرة واحدة فقط لا غير، أما المذكرات التى نشرت فى كتاب الهلال، وجدت رواجا كاسحا، وتوفَّرت لها كل أشكال الدعاية والتسويق والاقتباس، ومن المدهش عدم التشكيك فى صحة ما جاء بها على الإطلاق، بل نجد واحدًا من الذين عرفوا نجيب الرِّيحَانى عن قرب، وهو يوسف حلمى، ينصح بقراءتها؛ لأنها تعرّف بالرِّيحَانى أوْثقَ وأجملَ تعريف، وهذا الأمر يذكِّرنى بالكتاب الذى نشره محمد التَّابعى عن الفنانة «أسمهان »، واعتبره الكتّاب والباحثون بمثابة الوثيقة الرسمية لحياة الفنانة اسمهان، لا يخالف الحقيقة، وهذا يحتاج إلى مقام آخر لمناقشته.

موظف.. وغاوى تمثيل فى عام 1914 بدأت صِلَتى بالمسرح، فرغم أننى كنت موظفا فى شركة السُكَّر نجع حمادى إلا أننى كنت صديقا شخصيا لكبار الممثّلين فى ذلك العهد، وكنت أجد لذّة كبيرة فى زمالة هؤلاء الممثلين، ولو أنَّها كانت حتى ذلك الحين مجرَّدَ زمالةٍ من غير تمثيل!. وكنت كثيرًا ما أُمضى أوقات فراغى متنقلا بين قهوة برنتانيا - التى كانت بمثابة نادٍ للفنّانين العاطلين - وبين مسارح عماد الدين، وكان من أصدقائى ذلك الزمانَ الغابِرَ: الخواجة سليم أبيض، عزيز عيد والزميل استيفان روستي وغيرهم. وكنتُ أنا بالنسبة لهؤلاء كالمليونير بالنسبة لفقراء الهند؛ فقد كنتُ موظَّفا، أنال مرتَّبا شهريا وأنا أضع ساقا فوق الأخرى، أما أغلبية الممثلين وقت ذاك فكانوا يحصلون على مرتباتهم كل حين ومين. ولكن هذه الحياة «الفقيرة» استهوتنى مع ذلك، ولن يشعر بلذَّة هذه الحياة إلا من مارسها، خصوصًا إذا كان موظّفا سجينًا فى زنزانة الروتين مثلما كنت!. لذلك لم أشعر بأى أسف حينما قدّمت استقالتى من وظيفتى بشركة السُّكَّر، وبدأت أواجه الحياة وفى جيبى 25 جنيها لا غير؛ هى كل ما نلته من شركة السُّكَّر مكافأة لى عن مدة خدمتى بها، ورحتُ وأنا أمشى فى شوارع القاهرة أفكّر فى ميزانية تحفظ لى هذا المبلغ أطول مدّة ممكنة؛ ميزانية توفّر لى المسكن والطعام والشراب وفنجان القهوة والسيجارة، حتى أجد عملا!. وكانت يدى وهى تعبث بهذا الرأسمال فى جيبى تخشى عليه من الهواء، 25 جنيها كانت حتى ذلك الوقت أملى ورجائى فى الحياة!. ولم يكن هناك مكان بالذات أتوجّه إليه، فرأيت أن أمضى بعض الوقت فى الدردشة مع سليم أبيض، وكان حينئذ يدير فرقة أبيض وحجازى بمسرح عبّاس، مكان سينما الكوزمو الآن، وكنت معتزمًا أن أعرض عليه خدماتى آملا أن يُدخِلَنى فى زمرة ممثّلى الفرقة!. وقابلنى سليم أبيض مُتَجهِّمَ الوجه، فسألته: - مالك؟ - مفيش، بس مزنوقين شويه فى ماهيَّات الممثلين. ورأيت أن الفرصة غير سانحة للتحدث معه عن رغبتى فى العمل بالفرقة، وقبل أن أنهض منصرفًا قال لي: - اسمع يا نجيب. - نعم؟ - معاك 25 جنيه سلف لحد بكرة؟ وانتفضت كما لو كان لدغنى ثعبان. إن كل ما أملكه من حطام الدنيا 25 جنيهًا!. 25 جنيهًا فقط لا غير.. ليس لى مأوى، وليس هناك مورد أعتمد عليه فى معيشتى إلا هذا المبلغ! ونظرت إلى سليم أبيض نظرة المُرْتاب، ويدى فى جيبى. وكرّر هو قوله: - لحد بكره بس.. وطمأنتنى كلمة «بكرة» فقلت له لأستزيد طمأنينة: - بُكْره؟ - أيوه بُكْرَه.. تعال خدهم على داير مليم. وقلت له: - بقى اسمع يا خواجه سليم.. أنا حادّيلك المبْلغ.. لكن قبل كده لازم تعرف أن كل ما أمتلكه 25 جنيها بس.. ومش باين إنى حامْتَلِك غيرهم لأنى أصبحت خالى شغل.. فهل انت متأكد إنك حاترجّع لى المبلغ بُكْرَه؟ فأجابنى وهو يقبِّلنى فى وجنتي: - مُتَأكِّدْ..؟ طبعًا متأكّد.. ابقى تعالى خُدْ إيراد الشباك يا نجيب! وأخرجت من جيبى مبلغ الخمسة والعشرين جنيهًا، وأعطيت الخواجة سليم منها 24 واستبقيت جنيهًا واحدًا لى. وقد رضى سليم أن يترك لى الجنيه بعد أن أفهمته أننى سأدفع منه ثمن طعامى وأجرة اللوكاندة، حتى يردَّ لى المبلغ الذى أقرضته فى اليوم التالى. وفى اليوم التالى ذهبت إلى مسرح أبيض وحجازى لاسترداد المبلغ، وقابلنى سليم أبيض قائلا: - أظن عايز المبلغ؟! - طبعًا.. إنت مش قولت على النهارده؟ - والله يا نجيب يا أخويا الشباك مافيهوش ولا خمسه صاغ.. تعالى بكره.. وشعرت بالأسف لأول مرة فى حياتى على أننى أضعت من يدى ثروة المستقبل.. وفى اليوم التالى تكررت كلمة «تعالى بكره»، وظلّت هذه الكلمة هى التحية التى أتلقّاها من سليم أبيض كُلّما ذهبت إليه، وكنتُ قد أفلست، فعرض عليّ أن أعمل فى الفرقة، وقبِلتُ طبعًا. وبدأت أعمل مع الفرقة فى الأدوار البسيطة، وكان سليم أبيض وجورج أبيض يبديان إعجابهما ببراعتى الفائقة فى التمثيل، ولم يَخْفَ على ذكائى أنّهما كانا مُرْغَمَين على هذا الإعجاب بسبب المبلغ الذى لم أكُنْ قد حصلت منه على أكثر من جنيهات معدودة على أقساط يومية، كان أضخمها يتراجع عند الثلاثين قرشًا. وكنت أعتبر نفسى رغم ذلك ممثلا فاشلا، لأن الجمهور كان يضحك من تمثيلى لأدوار الدراما التى تُبكى الناس، أو المفروض أنها تبكيهم! وكان الممثِّلون فى الفرقة لا يتقاضون أجورًا ولا مرتّبات؛ بل كنّا نعمل بالأسهم؛ إذا دخل «الشباك » إيراد وزّعوه علينا، وكان أكبر مبلغ يقبضه أحدنا لا يزيد على ستة أو سبعة قروش! وقد صدق رأيى فى نفسي؛ إذ بعد أن حصلت على نقودى التى اقرضتها لفرقة أبيض وحجازي؛ نقودى التى دفعتها جنيهات وقبضتها ملاليمَ، صارحنى جورج أبيض بك برأيه فى؛ وهو أننى ممثل فاشل لا أصلح حتى للقيام بالأدوار البسيطة. وقررت الفرقة بناء على ذلك الاستغناء عن خدماتى، وخرجت من المولد بلا حمص، مع أننى دخلته وفى جيبى 25 جنيهًا. وهكذا أصبحت خالى الوفاض من كل شيء؛ فلا عمل، ولا نقود تطمئننى على المستقبل، ولكن الحياة كانت حلوة وقتئذ، فكنت أشاطر زملائى الممثلين العاطلين جلستَهم على قهوة برنتانيا التى كان يملكها رجل يونانى يُدعى بركلى، وكانت هى محلَّنا المختار الذى يتحمَّلنا عند الشدائد، وكان صاحب القهوة رجلا يحب التمثيل والممثّلين.. لله فى لله، فكان يعطينا ما نطلب، ولا يشكو من تضخُّم حساب «الشُّكُك » أبدًا!. «النَّجْدة» وكان زبائن القهوة العاطلون من الممثِّلين؛ أنا، وعزيز عيد، واستيفان روستى، وأمين عطا الله، والمرحوم أمين صدقى - الذى كان إلى ذلك الوقت يكتفى بترجمة المسرحيات للفرق التمثيلية-، والمرحوم عبد اللطيف المصرى، وغيرهم. ولم يكن هناك أمل فى أن نحصل على قُوتِنا إلا إذا ألَّفْنا فرقة منّا، وراقت لنا الفكرة؛ فلدينا المؤلِّف؛ وهو أمين صدقى، ولدينا الممثّلون؛ وهم نحن، ولكن خَفِيَتْ عنَّا المشكلة الكبرى؛ وهى.. المال!. كيف نؤلِّف فرقة بلا مسرح ولا ملابس ولا مناظر، وما معنا جميعًا من نقود قد لا يكفى لشراء سيجارتين «كيورك !؟» وهنا وَسَّدْنَا الفكرة قبرَها، وطرحنا الأمل العسير بعيدًا. وذات يوم جاءت النجدة. جاءت مُمَثَّلة فى شخص صاحب القهوة الذى يحبُّ الفنَّ والفنَّانين.. لله فى لله. فقد كان الرجل يَعْجَبُ من أمرنا؛ كيف نُمضى كل وقتنا على القهوة بلا عمل، وعددنا يقرب من عشرة أشخاص!. ولما استوضَّحَنَا عن السبب قلنا له إنّنا نحتاج إلى المال لاستئجار المسرح وما إليه. وسألنا الرجل: - عايزين كام؟ وقلنا: - عشرة جنيه.. وزاد عجب صاحب القهوة وهو يقول: - بس..؟! عشرة جنيه بس..؟! كلُّكم قاعدين بقى لكم شهر.. علشان عشرة جنيه بس..؟! فقلنا: أيوه بس.. وعاد صاحب القهوة يقول: - طيِّبْ.. أنا أدِّيكم العشرة جنيه!. وكانت هذه الجنيهات العشر بمثابة النور الذى أضاء لنا طريق الأمل! صحيحٌ أنَّها لم تكن تكفى لتأليف فرقة واستئجار المسرح والملابس والمناظر؛ ولكنها كانت كافية لأن نبدأ الطريق، والقشَّة فى عين الغريق باخرة!. ووضعنا العشرة جنيهات على المائدة بيننا، ورُحْنا نضع ميزانية دقيقة للفرقة الجديدة؛ ميزانية تعطينا المسرح فى مقابل العشرة جنيهات بأكملها. وكانت عملية شاقّة، وأقصد بها مسألة موازنة رأس المال هذا بالمسرح الذى نحتاج إليه. وهدانا التفكير لمسرح الشانزليزيه بالفجّالة! ولم يكن مسرحًا بالمعنى المفهوم؛ كان أشبهَ شيء بجراج أو حظيرة للمواشى، حتى موقعه؛ لم يكن من المواقع التى تصلح لقيام مسرح عليه القيمة!. ولم يكن أمامنا حلٌّ آخر؛ فرضينا أن نعمل على هذا المسرح، حتى إذا انتعشنا قليلا انتقلنا إلى مسرح آخر ملائم!. وهكذا تكوَّنت فرقتنا الأولى، وعُقِد لِوَاؤُها للمرحوم عزيز عيد، كما انضمّت إلينا السيدة روز اليوسف. وبدأنا نعمل على مسرح الشانزليزيه الهزيل كشركاء مساهمين، لكلٍّ منَّا نصيب فى الربح والخسارة. وكنَّا نقدِّم حينذاك روايات «الفودفيل»، التى كان يترجمها لنا المرحوم أمين صدقى، ترجمةً تكاد تكون حرفية، وكنَّا نتصرَّف فقط فى أسماء الروايات، فنضع لها أسماءً شعبيّة تكفُل إقبال جماهير حى الفجالة والأحياء الشعبية المجاورة؛ مثل: «سهرة بنت دين كلب »، و«يا سِت ما تمْشِيش كِدَه عريانة »، و« بَرضِْة مَقْرَعة »، و.. و.. إلخ. ونجحت فرقتنا نجاحًا كبيرًا نسبيًّا، ولم أكن راضيًا عن الأدوار التى تُسْنَد إلىّ؛ لا لأنها أدوار تافهة فقط؛ بل لأنَّها كانت أدوارًا فكاهية لا ترضى ميلي؛ فقد كنت أميل إلى تمثيل الدراما، وكان رأيى فى نفسى أننى شخصٌ ثقيل الدم، لا أصلح للأدوار الكوميدية. ولكن المرحوم عزيز عيد أصرَّ على أن أواصل تمثيل الأدوار الفكاهية، وقبلت كارها؛ فى سبيل العيش!. «النَّجاح يُحالفنى » وانتعشت حالُنا الاقتصادية بعض الشيء، ففكّرنا فى الانتقال إلى مسرح يليق بفرقة ناجحة. وكان أن انتقلنا إلى مسرح «الأجبسيانا » - وكان يقع مكان السينما التى تُبنى الآن بجوار سينما استديو مصر - بشارع عماد الدين. كان مسرحا شائخا باليا حقيقةً، ولكنه كان يقع فى شارع عماد الدين، وما أدراك ما شارع عماد الدين فى ذلك الزمان! وفى هذا المسرح العتيق ذُقْتُ حلاوة النجاح لأول مرة، وودَّعت أملى فى أن أصبح ممثّلا تراجيديًّا، غيرَ آسف. وبدأ نجاحى الحقيقى عندما مثَّلتُ دَوْرَ «فوشيه» فى رواية «خلِّلى بالكمن أميلى»، فقد جعلنى هذا الدور ممثّلا كوميديًّا ثابتا بعد أن كنت خارج الهيئة!! ولكن، ما أصعبَ النجاح. لم يَطُلْ بنا الأمر فى مسرح «الأجبسيانا» حتى عُدْنَا صِفْرَ الأيدى من جديد! وبعد أن كنَّا فى «الطَّالع» أصبحنا فى «النازل» كان الجمهور قد ملَّ مشاهدةَ رواياتنا التى كرّرناها مرارًا، وأعدنا تمثيلها تكرارًا. أضِفْ إلى هذا أن هذه الروايات لم تكن محلِّيَّةً، لا قلبا ولا قالبا؛ ما لا يستسيغ الجمهور أن يراه مرَّة فوق مرَّة؛ بل كانت كلها مسرحيات كوميدية مترجَمة بالنص كما قلت؛ ولذلك بدأ الجمهور ينصرف عنّا. وبعد فترة وجيزة كان علينا أن نُلقى السلاح. وعدنا إلى قواعدنا فى قهوة طيِّبِ الذِّكْر «بركلى» ننعى العشرة جنيهات! وفى الفترة التى مرَّت بى عقب فشل مشروعنا عادت بى الذاكرة إلى عهد الوظيفة، ورحت أترحم على الماضى، يومَ أنْ كنتُ أقبِضُ مرتَّبًا ثابتًا وأنا أضع ساقى اليمنى على ساقى اليسرى، وبدأت ألعن قِلَّةَ عقلى التى جعلتنى أستند على «حيطة مايلة »؛ هى التمثيل!. ومكثت شهرًا أتحسر. وفى يوم جاءنى الزميل استيفان روستى يعرض عليّ عملا بمسرح «الأبيى دى روز ..» فتنفَّستُ الصعداء!. كان استيفان قد حصل على عمل فى مسرح الأبيى دى روز، الذى كان يقع مكان محل داود عدس بشارع عماد الدين الآن، وكان عمله ينحصر فى تقديم نمرة كخيال الظلِّ مع إحدى راقصات الفرقة من خلف ستار تُطْلَق عليه الأضواء؛ ذلك لأن مسرح الأبيى دى روز لم يكن يقدِّم روايات تمثيلية؛ بل كان يكتفى بالنِّمَرِ الاستعراضية الفخمة التى كانت تؤدِّيها فرقة من الراقصات الأوروبيات، وكانت الطبقة التى تشغل هذا الملهى من أولاد الذوات والأجانب، ممَّن أَلِفُوا مشاهدةَ هذه الاستعراضات. وقال لى استيفان متردِّدًا: - فيه شغلانة مش بَطَّاَلة، ولو إنها هايفة شويّة.. وسألته متلهِّفًا: - شُغْلِة إيه؟ - بس الشُّغْلانة دى يمكن ما ترضيش مواهبك.. لكن أهى شُغْلانة والسلام، على ما ربِّنا يفرجها!. ووافقته بسرعة: - أيّ شُغْلانة والسلام.. وعندئذٍ عرض عليّ استيفان أن أظهر فى نمرة «خيال الظل» من خلف الستار، فسألته عن الأجر فقال لي: - ثمانين قرشا فى الليلة!. وأغمضت عينى قليلا لأتخيّل سعادتى المقبلة بهذه الثمانين قرشًا التى سأتقاضاها كل ليلة، وظنَّ استيفان أننى أعترض؛ فعاد يقول لي: - أهو مؤقّتًا يا سى نجيب!. وهززت رأسى موافقًا وأنا أقول: - تمانين.. سبعين.. كله كويس.. بس لايمنى. وبدأت أعمل فى مسرح الأبيى دى روز!. «الحظ معي!» وبعد أيام ضاقت نفسى بهذا الاستعراض الصامت الذى أقوم به فى المسرح، فرأيت أن أقترح على صاحبه الخواجة «روزاتى» تقديم اسكتشات تمثيلية على المسرح، ولكن كانت هناك دون اقتناعِه بفائدة هذا الاقتراح عقبات وعقبات؛ منها أن روَّاد الأبيى دى روز قد تعوَّدوا على هذا اللون الاستعراضى، وهم من الطبقات التى لا يهمّها أن ترى التمثيل؛ بقدر ما يهمّها أن تشاهد سيقان الراقصات الأوروبيات، ومنها أن روزاتى نفسه كان صعب الاقتناع. وساعدتنا الظروف، وصاحَبَنى الحظُّ من الباب للطَّاق!. فقد كان للمسيو روزاتى زوجة، إذا رآها القمر ليلة 14 أصبح وجهه فى صفرة الليمون!. كانت أجملَ امرأة فى القطر المصرى، وقد زادت معلوماتى عنها بعد أن زرت أوروبا؛ إذ علمتُ أنها كانت أجمل امرأة فى العالم! وكانت مدام روزاتى محطَّ إعجاب الناس جميعا، وكان إعجابها هى يتكتَّل كله ليحطَّ على العبد الفقير وحده!. واستطعت أن أكتشف - بغير ذكاء - أن إعجابها بى، الذى كانت تبديه نحوى بمناسبة وبغير مناسبة، لم يكن لوجه الله، ولا وجه الفن؛ بل لوجهى الوسيم، باعتبار ما كان. وأعترف بأننى شكرت الحظَّ؛ فقد كنتُ فى حاجة لطريقة أقنع بها المسيو روزاتى بوجاهة فكرتى، ورأيت من الصواب أن أعرضها عليها - مدام روزاتي- حتى إذا اقتنعت بها - وهى ستقتنع بها حتما-؛ أقنعت بها زوجها. وقد كان.. وقبل أن أدخل فى التفاصيل، أرجو أن يفهم القارئ أنى لم أكن أبادل مدام روزاتى - رغم جمالها المفرط - أيَّ عاطفة؛ حفظًا لكرامة زوجها المسيو روزاتي! «ميلاد كِشْكِشْ بيه!» وذات يوم سألنى روزاتى عن المشروع الذى أقترحه، فقلت له إننى أريد تقديم اسكتشات تمثيلية استعراضية يدخل فيها التمثيل دون أن يخرج منها الرقص والموسيقى؛ فمثلا عمدة من الريف يزور القاهرة بعد أن يبيع محصول القطن ويملأ جيوبه بالذهب، فتسحره ملاهى القاهرة وفتيات المراقص، وإذا به يخسر كل نقوده، ولا يجد أجرة القطار التى يعود بها إلى قريته.. وما أن سمع روزاتى بالفكرة حتى أُعْجِبَ بها، وحبَّذ تنفيذها. وهكذا بدأت شخصية كِشْكِشْ بك عمدة كفر البلاص ترى النور! «عصر ذهبيّ» كان نجاحى فى هذا اللون «الفرانكو آراب» يفوق حدود الوصف، خصوصًا فى مسرح الأبيى دى روز، الذى لا يرتاده إلا الطبقات العليا من الناس، وبدأ الذهب يتدفق إلى جيوبى، فارتفعت أجرتى فى الليلة إلى مائة وخمسين قرشًا، ثم إلى جنيهين، ثم إلى خمسة، وهكذا. وفى فترة قصيرة أصبحتُ كلَّ شيء فى مسرح الأبيى دى روز. كان روزاتى معجبًا بى للنجاح الكبير الذى لقيته برامجنا، بينما كانت مدام روزاتى مُعْجَبةً بى لأسباب أخرى. وهكذا ضممتُ الفخر من أطرافه؛ على رأى مهيار الديلمي!. «ولكن!. » وتعود «لكن» لتقف فى طريق حظِّى مرَّة أخرى. فإنَّ غرام مدام روزاتى بشخصى الضعيف كان قد شاع وملأ الأسماع. فلم تكن هى - الله يمسِّيها بالخير - تتورَّع عن ملاحقتى بعواطفها أمام الجميع، وبدأ العواذل يدسُّون لى عند روزاتى. وأخذنا - أنا والرجل - نختلف على توافِهِ الأمور. وشعرت بأن التعاون بيننا لن يجدي؛ ما دام قد ساورته الظنون فى حقيقة إخلاصى له؛ فتركت الفرقة. وهنا - مرة ثانية - أبرى ذمتى، فأذكر أننى لم أسمح لعينى بأن تكون فارغة فأخون الرجل، رغم مواقف الحرج الكثيرة التى كان يوقعنى فيها غرام زوجته بالدون جوان الضعيف!

عندما كثرت وشايات «العواذل » بى عند روزاتى ورأيت أن الرجل بدأ يختلف معى على التَّوافِهِ، ويثير فى وجهى المصاعبَ، رأيت أن أترك الفرقة، وبالطبع وافق روزاتي؛ إذ أشعرنى بأن الباب مفتوح و«يفوّت الجمل .!» ولكننى - وأنا رجل طيب القلب - لم أشأ أن أترك الفرقة قبل أن أُمْهِلَ الخواجة روزاتى أسبوعًا ليجد فيه من يحلُّ مَحلى، وفى نهاية الأسبوع غادرت الفرقة رغم أن العقد الذى أبرم بينى وبينه، لم يكن قد انتهى أجله بعد!

على أننى أعترف بأن الذى شجعنى على ترك الفرقة، أنه كانت هناك مفاوضات تجرى بينى وبين الخواجة «ديمو كونجاس» على أن أعمل معه فى مسرح «رينيسانس» فى شارع فؤاد الأول - محلّ شملا الآن - وكان الخواجة ديمو كونجاس قد حاول المستحيل لكى يغرينى بهذا المشروع، ولا شك أنه كان مدفوعًا إلى ذلك بما رآه من نجاحى فى مسرح الأبيى دى روز!

وما شجَّعنى على قبول هذا المشروع أيضًا بضعة عوامل أخرى، أهمُّها أنه عرض عليَّ مرتّبًا شهريًّا قدره مئة وعشرون جنيهًا، وهو مبلغ لم أكن أحلم به فى ذلك الوقت، ومنها أن جحود الخواجة روزيتى كان قد «صد نفسي» عن فرقته! وقبضت نصف مرتب شهر عربونًا.. وكان المبلغ الذى قبضته يعتبر رقما قياسيًا بالنسبة لجيبى الفقير!

عندما بدأنا نجرى بروفات العمل فى مسرح الرينيسانس، شعر روزاتى بالخسارة التى حاقت به، وكانت خسارة ذات حدَّينْ؛ فمن ناحية لم يعد لديه كَشَاكِشْ ولا يحزنون، ومن جهة أخرى وجد فى عملى مع كونجاس، الذى كان قد تعاقد على استثمار مسرح الأبيى دى روز، وجد فيه منافسة قوية قد تجرُّ عليه الخراب. وعندئذ رفع عليّ قضية أمام المحكمة المختلطة، يطالبنى فيها بتعويض قدره 2000 جنيه بالتمام، وبعدم استغلال شخصية «كِشْكِشْ بيه»؛ باعتباره صاحبَ المسرح الذى ابتكر هذه الشخصية المحظوظة!. وبعد أخذ وردٍّ، رفضت المحكمة طلبات روزاتى بالنسبة لكِشْكِشْ بيه؛ إذ حكمت بأن شخصية عمدة كفر البلاص هذه من حقى وحدى لأنى ممثلها ومبتكرها، ولكنها حكمت عليّ بغرامة قدرها مئة جنيه أدفعها لروزاتى، نظير الشرط الجزائى فى العقد المحرَّر بيننا؛ لأننى أخللت به وتركت الفرقة قبل انتهائه!